Wer in Nordrhein-Westfalen nach den meisten Menschen türkischer Herkunft sucht, denkt vielleicht zuerst an Köln, Düsseldorf oder Dortmund. Doch die Wahrheit ist komplexer. In vielen kleinen Städten lebt eine türkische Gemeinschaft, die größer ist, als die meisten vermuten. Und eine davon ist Oer-Erkenschwick.

In Nordrhein-Westfalen leben rund 830.000 Menschen mit türkischer Staatsangehörigkeit oder türkischem Migrationshintergrund - das ist mehr als in jedem anderen Bundesland. Doch wo genau? Die höchsten absoluten Zahlen finden sich in den großen Städten: Düsseldorf mit über 110.000, Köln mit knapp 100.000 und Essen mit rund 75.000. Aber das sagt nicht alles. Der Anteil an der Gesamtbevölkerung ist oft noch aussagekräftiger.

In Oer-Erkenschwick, einer Stadt mit knapp 27.000 Einwohnern, lebt mehr als ein Viertel der Bevölkerung mit türkischem Migrationshintergrund. Das sind über 7.000 Menschen. Das ist ein Anteil von 27 Prozent - höher als in vielen Großstädten. In Duisburg, das oft als türkische Hochburg gilt, liegt der Anteil bei knapp 25 Prozent. In Bochum bei 23 Prozent. Oer-Erkenschwick liegt damit an der Spitze - und das, obwohl es keine Metropole ist.

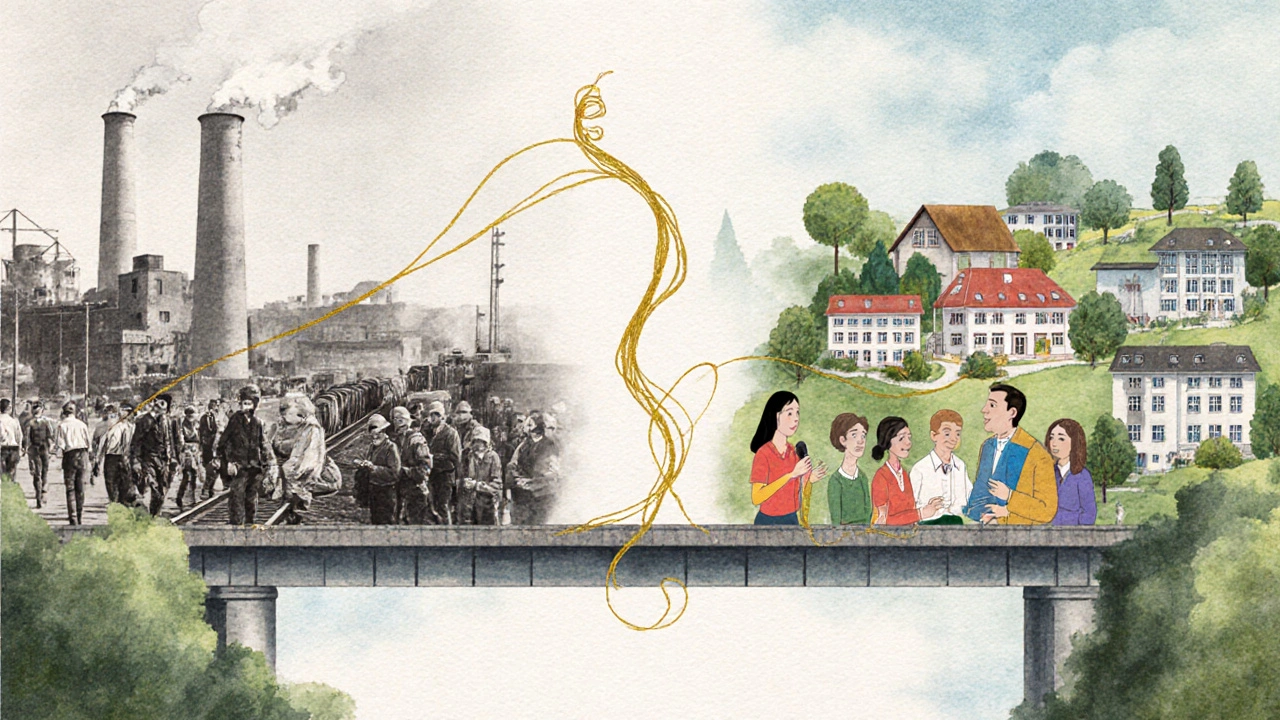

Die Antwort liegt in der Geschichte. In den 1960er und 1970er Jahren suchten deutsche Unternehmen dringend Arbeitskräfte. Die Bundesrepublik schloss mit der Türkei einen Anwerbevertrag. Tausende Türken kamen - oft mit der Absicht, nur ein paar Jahre zu arbeiten und dann zurückzukehren. Viele von ihnen landeten in der Ruhrregion, wo die Stahlwerke, Kohlegruben und Fabriken auf Menschen mit harter Arbeit angewiesen waren.

Oer-Erkenschwick war damals ein kleiner Ort mit viel Platz und günstigen Wohnungen. Die Firma Wintershall und andere Industriebetriebe rekrutierten direkt in der Türkei. Wer kam, bekam eine Wohnung, einen Job, eine Zukunft. Die ersten Familien zogen in die neuen Plattenbauten am Rande der Stadt. Als die Arbeitsplätze in den 1980er Jahren schrumpften, blieben sie. Sie bauten ihre Häuser aus, gründeten Geschäfte, schickten ihre Kinder in die Schule. Die Gemeinschaft wuchs - nicht durch Zuwanderung, sondern durch Familienzuwachs.

Heute ist Oer-Erkenschwick kein Zuwanderungsgebiet mehr. Aber es ist ein Ort, an dem sich eine türkische Identität fest etabliert hat. Die Kinder der ersten Gastarbeiter sind jetzt Eltern, Großeltern. Sie arbeiten als Ärzte, Lehrer, Handwerker. Sie führen die Metzgerei um die Ecke, die Bäckerei, die Imbissbude. Sie sind Teil des Ortes - und der Ort ist Teil von ihnen.

In Oer-Erkenschwick gibt es mehrere türkische Vereine: Sportvereine, Kulturvereine, Frauenkreise. Es gibt türkische Supermärkte, die von Marmelade bis zu türkischem Käse alles anbieten. Die Moscheen sind nicht nur Orte des Gebets, sondern auch Treffpunkte, wo man sich trifft, sich austauscht, Hilfe sucht. Die türkische Sprache ist in den Straßen zu hören, besonders am Wochenende. Und doch ist es kein abgeschlossener Raum. Die Kinder sprechen Deutsch mit Akzent - und oft besser als ihre Eltern. Sie gehen zur Schule, spielen Fußball, schauen Netflix. Sie sind türkisch-deutsch - und das ist normal.

Die Integration funktioniert hier nicht durch Zwang, sondern durch Alltag. Die türkischen Familien engagieren sich in der Stadtverwaltung, in der Schule, im Sport. Sie organisieren Feste, die alle einladen - nicht nur Türken. Der jährliche Türkischer Markt zieht Tausende an - Deutsche, Polen, Syrer, Kurden. Es ist kein Ausländerfest. Es ist ein Fest der Stadt.

Oer-Erkenschwick ist nicht der einzige Ort mit einer starken türkischen Präsenz. In der gesamten Ruhrregion gibt es viele Beispiele:

Was diese Orte verbindet, ist die Industriegeschichte. Sie alle waren Zentren der Schwerindustrie. Sie alle boten Arbeitsplätze - und damit eine Chance. Die türkische Gemeinschaft wuchs nicht durch Zufall, sondern durch Notwendigkeit. Und sie blieb, weil sie eine Heimat fand.

Diese Zahlen sind mehr als Statistik. Sie zeigen, wie Deutschland geworden ist - nicht durch große Politik, sondern durch kleine Entscheidungen von Menschen, die hier leben, arbeiten, lieben. Oer-Erkenschwick ist kein Ausnahmefall. Es ist ein Spiegelbild. Es zeigt, dass Integration nicht in großen Reden stattfindet, sondern in den Straßen, den Schulen, den Supermärkten.

Die türkische Gemeinschaft in NRW ist keine Minderheit. Sie ist ein Teil der Gesellschaft. Sie trägt zur Wirtschaft bei, zur Kultur, zur Vielfalt. Sie baut Brücken - nicht zwischen zwei Ländern, sondern zwischen zwei Generationen. Zwischen Tradition und Moderne. Zwischen Heimat und Zuhause.

Wenn du in Oer-Erkenschwick durch die Straßen gehst, siehst du nicht nur türkische Flaggen. Du siehst Kinder, die mit ihren Großeltern türkisch sprechen - und mit ihren Freunden Deutsch. Du siehst Mütter, die auf dem Markt Kaffee verkaufen - und Väter, die in der Stadtverwaltung arbeiten. Du siehst eine Stadt, die nicht perfekt ist, aber lebendig ist. Und das ist mehr, als jede Statistik je sagen kann.

Die nächste Generation wächst auf - und sie denkt anders. Sie wollen nicht nur ihre Wurzeln bewahren, sondern auch die Zukunft gestalten. In Oer-Erkenschwick gibt es junge Politiker mit türkischem Hintergrund, die sich für den Ausbau der Kitas einsetzen. Es gibt Studenten, die sich für Integration in der Schule starkmachen. Es gibt Künstler, die türkische Gedichte mit deutschen Rhythmen verbinden.

Die alte Geschichte ist nicht vorbei. Aber sie verändert sich. Die Türken in NRW sind nicht mehr die Gastarbeiter von damals. Sie sind die Bürger von heute. Und sie gehören hierher - nicht weil sie es verdienen, sondern weil sie schon immer hier waren.

In Oer-Erkenschwick leben etwa 7.000 Menschen mit türkischem Migrationshintergrund - das sind rund 27 Prozent der Gesamtbevölkerung. Das ist einer der höchsten Anteile in ganz Nordrhein-Westfalen.

In den 1960er und 70er Jahren rekrutierten Industriebetriebe wie Wintershall direkt in der Türkei. Viele Arbeitskräfte kamen nach Oer-Erkenschwick, weil hier günstige Wohnungen und Arbeitsplätze verfügbar waren. Die Familien blieben, bauten ihr Leben auf - und ihre Kinder wuchsen hier auf. Heute ist die Gemeinschaft fest verankert.

Nein. Obwohl der Anteil hoch ist, ist die Stadt vielfältig. Deutsche, Polen, Syrer, Kurden und andere leben hier zusammen. Türkische Geschäfte, Vereine und Feste sind Teil des städtischen Lebens - aber nicht isoliert. Die Integration erfolgt über Alltag, Schule, Sport und Politik.

In absoluten Zahlen sind es Duisburg, Düsseldorf und Köln. Aber in Bezug auf den Anteil an der Gesamtbevölkerung liegen auch Herne, Gelsenkirchen und Bochum weit oben. Alle diese Städte haben eine Industriegeschichte mit türkischer Arbeitsmigration.

Die zweite und dritte Generation sind vollständig in der Gesellschaft verankert. Sie arbeiten als Ärzte, Lehrer, Ingenieure, Politiker. Sie prägen Kultur, Wirtschaft und Politik. Die Identität ist nicht mehr nur türkisch oder deutsch - sie ist beides. Und das wird die Zukunft prägen.

Markus Fritsche

12 11 25 / 09:52Ich find’s krass, wie viele Leute immer noch denken, Integration heißt, dass man aufhört, türkisch zu sprechen. In Oer-Erkenschwick sieht man doch: Man kann beides sein. Die Kids reden Deutsch mit Akzent, aber die Omas backen noch die besten Börek. Das ist keine Bedrohung, das ist Leben.

Rosemarie Felix

12 11 25 / 16:12Ja klar, wieder die übliche Gutmensch-Propaganda. 27% Türken in einer Kleinstadt? Das ist keine Integration, das ist eine Überfremdung. Wann endlich sagt jemand die Wahrheit?

Steffen Ebbesen

14 11 25 / 12:14Interessant, wie man hier die Zahlen schönredet. 7.000 Menschen mit türkischem Migrationshintergrund – und das nennst du Integration? Wo ist der deutsche Anteil in den Führungspositionen? Wer leitet die Schulen? Wer entscheidet über die Stadtentwicklung? Die Statistik sagt nichts über Machtverhältnisse.

Lea Harvey

15 11 25 / 10:01Wieso redet hier keiner über die Kriminalitätsstatistiken? In Oer-Erkenschwick ist die Zahl der Straftaten in den letzten 10 Jahren um 40% gestiegen – und wer glaubt, das hat nichts mit der Demografie zu tun, der lebt in einer Blase.

Jade Robson

15 11 25 / 23:48Ich wohne in der Nähe und gehe regelmäßig zum Türkischen Markt. Es ist das lebendigste Event der Stadt. Deutsche Nachbarn kaufen Kebap, polnische Familien probieren den Joghurt, syrische Kinder spielen mit türkischen Kindern. Es ist nicht perfekt – aber es ist echt. Und das zählt mehr als jede Statistik.

Jutta Besel

16 11 25 / 00:19„Türkische Identität fest etabliert“ – das ist eine sprachliche Falle. Man sagt „Identität“, aber meint „Parallelgesellschaft“. Und wer schreibt „Imbissbude“ statt „Imbissstand“? Das ist nicht nur ungenau – es ist sprachlich verantwortungslos.

Stephan Brass

17 11 25 / 09:13Also ich find’s lustig, dass alle Oer-Erkenschwick als Vorzeigemodell hinstellen, aber keiner erwähnt, dass die Stadt vor 20 Jahren fast pleite war und nur durch die Arbeitskraft der Gastarbeiter überlebt hat. Jetzt wird’s cool, weil die Kinder Ärzte werden? Die Eltern haben den Boden geebnet – und jetzt kriegen sie keinen Cent Rente.

Matthias Kaiblinger

18 11 25 / 17:43Die türkische Gemeinschaft in NRW ist kein Phänomen – sie ist ein historischer Prozess. Wer das nicht versteht, versteht Deutschland nicht. Die ersten Gastarbeiter haben nicht nur Stahl produziert – sie haben eine neue Kultur geschaffen: türkisch-deutsch. Keine Minderheit, kein Problem – eine neue Normalität. Und das ist die Zukunft: nicht assimilieren, sondern akzentuieren.

Frank Wöckener

19 11 25 / 10:5927%? Das ist doch eine Katastrophe. Wo bleibt die deutsche Kultur? Wer hat denn die Schulen kontrolliert? Wer hat die Sprachförderung gefordert? Niemand! Und jetzt wundern wir uns, dass die Kinder nicht mehr richtig Deutsch sprechen? Das ist nicht Integration – das ist kulturelle Selbstauflösung.

Markus Steinsland

21 11 25 / 08:30Integration ist kein Ziel, sondern ein Prozess. Die türkischen Familien in Oer-Erkenschwick haben nicht nur Wohnungen bezogen – sie haben soziale Infrastruktur aufgebaut: Vereine, Elternbeiräte, Nachbarschaftshilfen. Das ist kein „Zuwanderungsproblem“ – das ist Bürgergesellschaft in Aktion.

Matthias Papet

22 11 25 / 07:59Ich hab letzte Woche mit einem 16-Jährigen geredet – sein Opa kam 1972 aus Konya, er spielt jetzt für den FC Oer-Erkenschwick und will Polizei werden. Er sagt: „Ich bin kein Türke, der in Deutschland lebt. Ich bin ein Deutscher, dessen Familie aus der Türkei kommt.“ Das ist der Punkt. Nicht mehr und nicht weniger.

Kari Viitanen

23 11 25 / 18:33Ich komme aus Norwegen. In Oslo leben 15% der Bevölkerung mit türkischem Hintergrund – und die Integration ist viel schwieriger. Hier in Oer-Erkenschwick scheint es, als ob man sich gegenseitig respektiert. Das ist selten. Vielen Dank für diese Geschichte.

Quinten Peeters

23 11 25 / 23:41Das ist ein typisch deutscher Mythos: die kleine Stadt mit der großen Integration. In Belgien wäre so etwas ein Skandal. Keine Medien, keine Politiker würden das als Erfolg darstellen. Hier wird aus einem demografischen Problem ein kulturelles Vorbild gemacht. Schön.

Sven Schoop

24 11 25 / 20:20Und wer bezahlt das alles? Die deutschen Steuerzahler! Die türkischen Familien kriegen Kindergeld, Sprachkurse, Sozialwohnungen – und dann beschweren sie sich noch, dass sie nicht „richtig“ integriert sind? Ich bin müde von dieser Lüge. Die Leute kommen, nehmen, und sagen: „Wir gehören dazu“ – ohne jemals etwas gegeben zu haben.